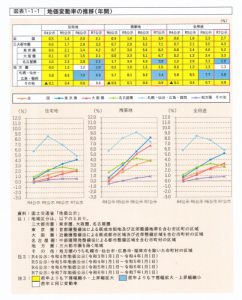

日経平均が過去最高値、東京の中古マンション平均価格が1億円超とか耳にしても、バブル期を経験している者としては、当時の熱気みたいなものは全く感じられません。

いや逆に、お米が4000円台で買えないとか、”維新の会”の議員が社団法人の理事になれば健康保険料よりも安い社会保険料で済む「脱法行為」みたいなセコイ話が多くて残念であります。

昭和~平成のバブル期のころは、一応物価は安定していて、会社や個人も金廻りが良いところに「不動産と株価」が高騰していたと思います。

昭和~平成のバブル期のころは、一応物価は安定していて、会社や個人も金廻りが良いところに「不動産と株価」が高騰していたと思います。

日本国民=「総不動産業者」という言葉があった程、不動産の値上がりは凄まじくて、宝くじより確率高いってことで。普通のサラリーマンが仕事中に倍率30倍とか90倍の分譲マンションの抽選会に行ってましたよね(笑)

社長さんが部下に命令して、その抽選会に行かせて部下が見事に当選したら、その社員が社長さんに譲渡しないでそのまま退職して揉めた話なんかもあった時代でした。

現在の状況の不動産は、賃貸も分譲もマンションが高騰しているし、適当な事業用地も取り合いになるほど品薄の状況で、都会の不動産価格は正直言って高いです。

さすがに国や府・市としても対策を打ってくるはずでしょう。

現役世代ではバブル退治の時代を経験した人も少なくなってますので、今回は参考までに当時の記憶を呼び戻してみました。行政の立場からすると、税収が減るのはよくないので、不動産の評価額・時価ともに上昇するのは好ましい状況です。

バブル退治は不動産の取引を減らし、評価額や取引金額を下げる策の実行となります。

下記の税金対策(所得税・相続税)、金融機関(金利・融資制限)への指導は紛れもなくそういう施策でした。

【超短期譲渡重課税】で転売を抑制する

短期間に不動産を転売するのを抑制するため、昭和62年から平成2年3月までの間、所有期間が2年以下の土地等を譲渡した場合、法人なら通常の法人税+30%、個人事業者には譲渡益の50%(住民税15%追加)等や個人にも譲渡益×40%(住民税12%)等の重い税率が課せられました。

※所有期間は今と同じく、その年の1月1日における所有期間です。

【長期保有の定義】を変更して課税する

先の超短期譲渡重課税とは別に、通常の長期譲渡所得税の保有期間を、10年間から5年に変更しました。(昭和62年10月)

【相続税評価額の変更】で庶民を救済

相続税の基礎控除は、相続税が掛かるかどうかの線引きがあって、非課税のラインが上下させて、現在の「3000万円+600万円×法定相続人数」基礎控除額に至ります。

最初の改正がバブル期の昭和63年1月より「4000万円+800万円×法定相続人数」と、高騰した地価で相続税対象者に配慮して、それ以前の2000万円+400万円×法定相続人数」の2倍にラインを引き上げました。

非課税額を下げると相族税対象者は増え、上げると減少します。

【総量規制】で不動産融資急ブレーキ

バブルで過熱した景気に対して日本銀行は平成元年以降、金融引締めを行った。公定歩合は2.5%から数次にわたって引き上げられ、平成2年8月には6.0%となった。

また、大蔵省は金融機関に対して不動産融資の比率を抑制する行政指導「総量規制」を行ないました。

ただ住宅に関して「総量規制」の対象外であったため、不動産融資はノンバンクや住宅金融専門会社(という名前でしたが、実際には何でもありの会社)にシフトしてしまい不動産バブルは取り返しのない状態にまでに膨らみました。

ただ住宅に関して「総量規制」の対象外であったため、不動産融資はノンバンクや住宅金融専門会社(という名前でしたが、実際には何でもありの会社)にシフトしてしまい不動産バブルは取り返しのない状態にまでに膨らみました。

「総量規制」は、平成2年4月~平成3年12月迄の1年9ヶ月の短期間でしたが、その効果は物凄く、不動産を担保に融資をしていた金融機関とノンバンクや住専は強烈な打撃を受けることになり、北海道拓殖銀行(拓銀)や日本長期信用銀行(長銀)、日本債券信用銀行(日債銀)などの金融機関が破綻したほどです。

地価の下落は続き、低金利政策と積極的な融資を続けるのですが、10年以上景気は低迷し、その後も景気は良くならない状況は続きました。

【その他】・・・結構大事な改正でしたぁ

昭和63年12月31日以降に取得した「土地」に係る利息は、損金不算入となりました。

固定資産税評価額は全国平均で、公示価格の2~3割でしたが、7割に大幅アップにすること、但し、負担調整なる措置ができたお陰で何が何やらよく分からなくなりました。

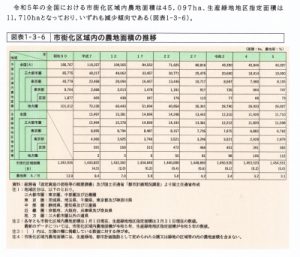

三大都市圏の特定市の市街化区域の農地に宅地並み課税が導入されました。(生産緑地を除く)

地価税というのもありましたね、平成4年1月1日施行で法人・個人の保有している国内の土地に課税価格を設定して0.3%の税を課すというものでした。(平成10年廃止)

補足・・・≪消費税≫は不滅です

ただ、平成元年に最初3%で導入された消費税は、平成9年に5%、平成26年に8%、そして令和元年10月から10%と税率が引き上げられてきました。

消費税は土地には課税されないけれども、建物には課税されるので国や地方としてはありがたい税金になっています。

★不動産と金融政策に関する記事

忘れていませんか? 金融機関の怖さ

金融機関の融資基準

金利のある社会

不動産は「インフレ」に強い?

///////////////////////////////

事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

TEL06-6360-9791

昭和~平成のバブル期のころは、一応物価は安定していて、会社や個人も金廻りが良いところに「不動産と株価」が高騰していたと思います。

昭和~平成のバブル期のころは、一応物価は安定していて、会社や個人も金廻りが良いところに「不動産と株価」が高騰していたと思います。 ただ住宅に関して

ただ住宅に関して

ところが、年齢を重ねてそれなりの経験もあるし、かつての多忙期に比べると時間的なゆとりもありますので、物件種別が違っていても工夫して処理することが出来るようになりました。

ところが、年齢を重ねてそれなりの経験もあるし、かつての多忙期に比べると時間的なゆとりもありますので、物件種別が違っていても工夫して処理することが出来るようになりました。

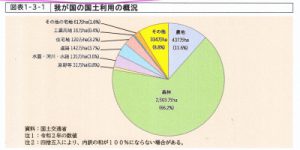

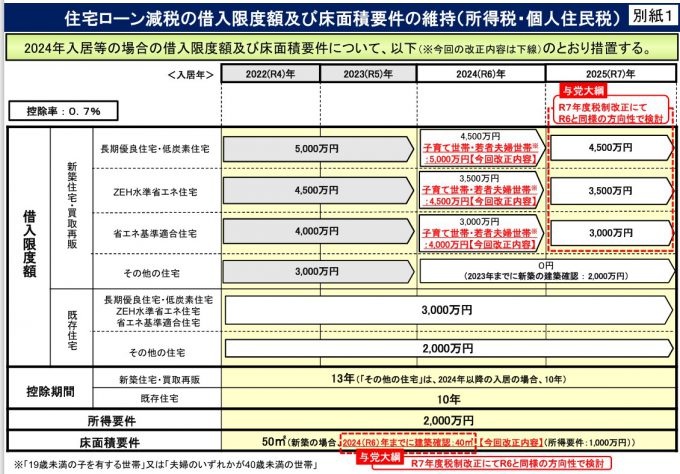

今年の前半も終わろうとしていますが、後半の不動産市場の動向を考える昨今、気になるものなのでザっと目を通してみました。

今年の前半も終わろうとしていますが、後半の不動産市場の動向を考える昨今、気になるものなのでザっと目を通してみました。