数年前に比べると不動産投資に対する融資姿勢は厳しくなっていることは間違いありませんが、でも冷静に考えれば今のような状況が通常の状態なのかも知れません。

「貸し渋り」

アベノミクスの金融緩和策と低金利政策で、不動産に向かってドッとお金が貸しやすくなったお陰で、投資用マンションや一棟売収益ビル・マンションなどの買主さんはフルローン(満額融資)を受けることも珍しくない状況が続きました。

スルガ銀行やその周辺で商いをしていた不動産業者、レオパレスなどの地主さん向けの建築業者と組んで積極的に融資を行ったきた金融機関のお陰で、不動産融資に対するお金の流れは厳しくはなっていても全く駄目かというほどでもないのです。

だから、今の状態を「貸し渋り」とは言い切れないとは思います。

でも、ついこの間までの融資姿勢を知る人は「貸し渋り」のように感じてもおかしくはありませんよね。

「貸し剥がし」

昭和と平成の境目でのバブル破綻の際、巨額の不良債権を抱えた金融機関は自己資本比率の改善、経営の安定化を図るために、「貸し渋り」に加えて「貸し剥がし」も行いました。

当時、所有者の同意なしに銀行が買主を探すなんてことがよくありましたし、リーマンショックの時もそのような動きがありました。

勿論、買主はその金融機関の取引先ですから物件を購入する際の資金は融資も含めて問題はありません。

でも、なぜ所有者の同意無しに物件を売ろうとするのか?

通常であれば、借主(所有者)が返済を滞ったり、契約内容に違反があったり、経営不振で倒産などの自体が生じたので金融機関が「期限の利益の喪失」を恐れて手を打つことは有り得ます。

当時はそうではなくて、黒字経営している不動産会社が毎月ちゃんと返済しているのに、一括返済を求められたということがありました。

理由は、金融機関からみてその会社のバランスシートが崩れているということです。

つまり、所有している不動産の価値が下がって、”担保割れ”していると金融機関は言っているのです。

大幅に景気が悪くなると言うことは、収益のバランスがチャンとしていても、現物の不動産を評価して値崩れしていると判断できれば、金融機関は債権を回収することができると言うことです。

これが「貸し剥がし」の怖さです。このようなことはそう頻繁にはありませんが、一般的に不動産購入には2~3割の資金が必要だと言われている理由はこういうこともあるからなのでしょうか。

不動産業界の会社は他の業界よりも、借入依存率が高い業界です。

景気が良いと一気に成長しますが、逆に悪化するとバタバタと倒産するという繰り返しの業界でもあるのは、そういうことなのでしょう。

「他山の石」の教訓

そんな風に過去に大損をした不動産会社を「他山の石」として、一般の不動産投資家の皆さんは二の舞を踏まないようにして欲しいと思っています。

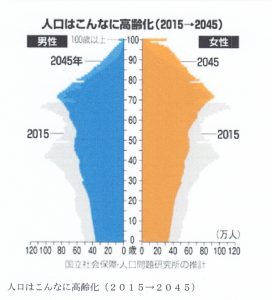

現実的に考えると、フルローンで購入した投資用不動産は長い目でみれば、近い将来で(実質的)赤字になる可能性が高いので、世間の景気の良い時に売ってしまうか、本業の収入に余裕が出来たときに借入金を減らす努力をする必要があります。

また、出来るだけ空室期間を少なくして安定した返済原資を確保し、不必要な管理費や高額なリフォーム費用を支払うこともないように気をつけましょう!

今だけのことだけじゃないて、少し先のことも考えてみられては如何でしょうか?

★融資や金融機関に関する記事

///////////////////////////////

事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

TEL06-6360-9791

南森町不動産の「会社案内」

南森町不動産の「お問い合わせ」